平安時代好きの私にとって昨年の大河ドラマ「光る君へ」はとても楽しめました。次の大河は興味皆無の江戸時代(幕末は好き)、しかも庶民。まったく期待していませんでしたが、昨年からの流れでなんとなく見てしまったら引き込まれてしまいました。NHKの偏向報道は見るに値しませんが、「べらぼう」は光る君が霞んでしまうほどめちゃくちゃ面白いじゃないか! 江戸東京博物館あたりでなにか関連した企画展やってないかしら、と検索したら改修工事で休館中。まさにこの時期に休館ですかい。さらに検索するとでてきました國學院大學博物館「江戸の本屋」企画展、しかもタダ!(期間限定2025/4/20まで)

渋谷駅から徒歩15分ほどで國學院大學博物館に到着しました。勤め先の本社の近くでした。本社勤めの時にもっと渋谷を探索するべきでした。

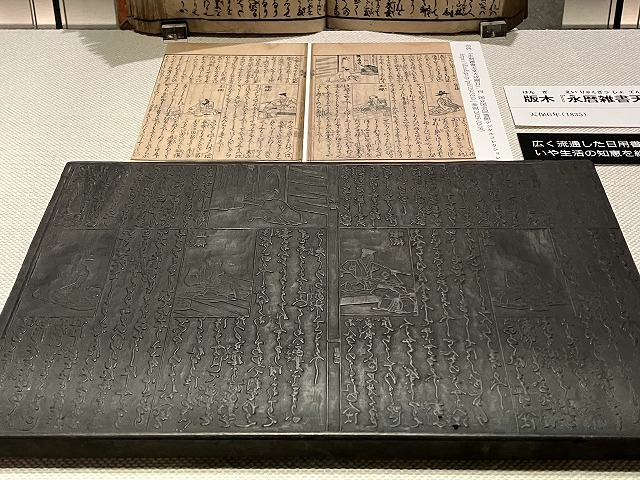

博物館の一角にある企画展コーナーに入ると出迎えてくれるのがこの版木。これを手で彫ったなんてねぇ。企画展は写真撮影可。

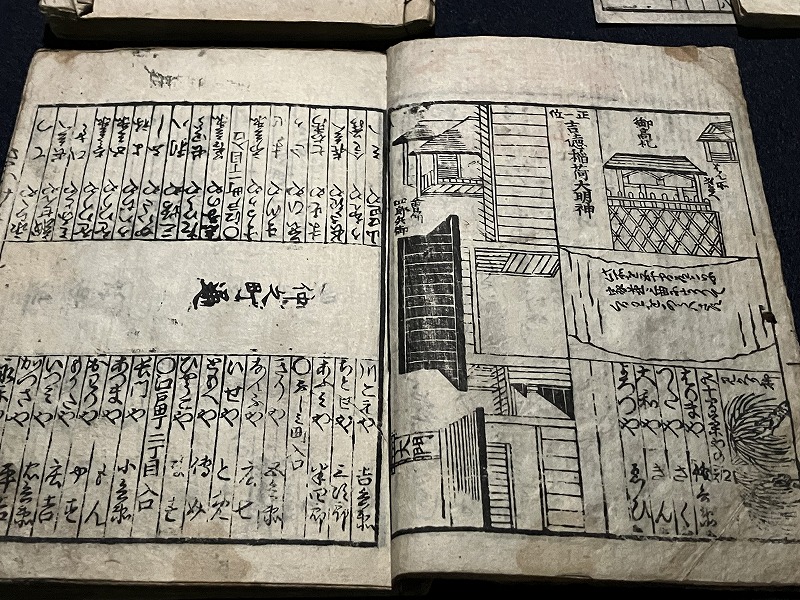

これこれ! 主人公蔦重(横浜流星)のアイデアによる地図風にした吉原細見(吉原案内書)! が、これは初代重三郎ではなく、後代のものだそう。

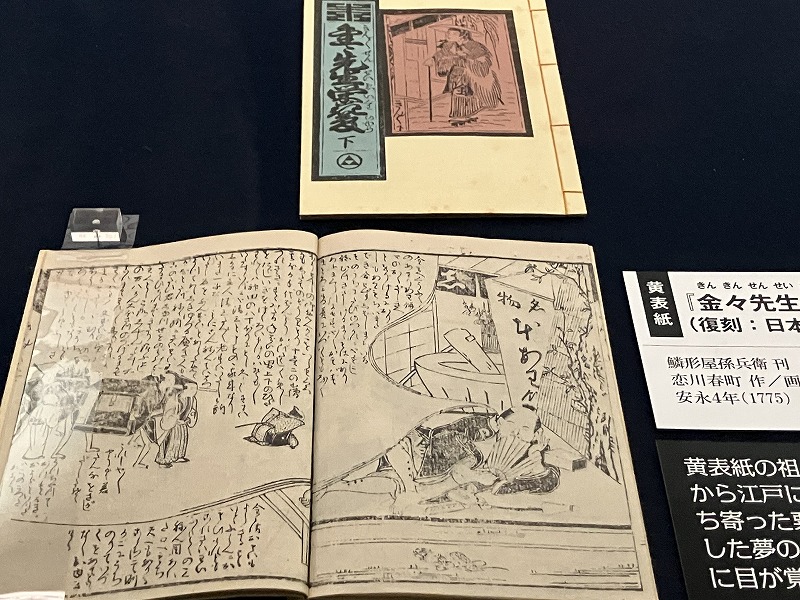

こちらもドラマにでてきました、版元・鱗のだんな(片岡愛之助)の「金々先生栄華夢」。夢の話だから、頭(耳?)から吹き出しがでてますね。このように絵が入っていたら読みやすそう。ひらがたということはわかりますが、にょろにょろしていて読めそうで読めない。。。 ここの日本文学専攻の学生さんは読めるんですかね

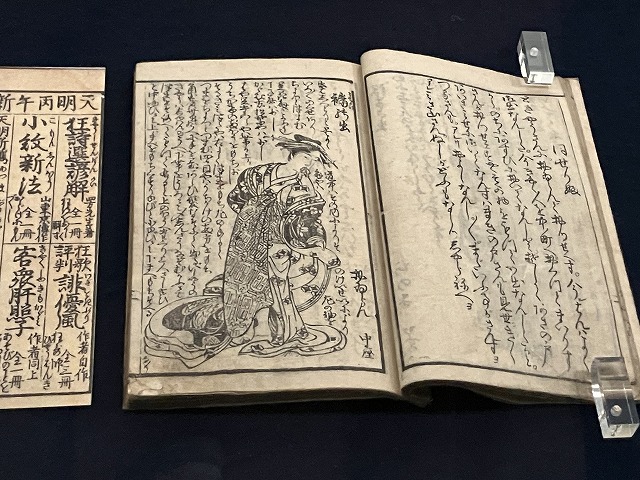

蔦重刊の「客衆肝照子」(きゃくしゅきもかがみ) 説明「吉原の遊女や遊客たちの身振り、話し方を紹介する遊び人カタログ」 遊び人カタログって笑

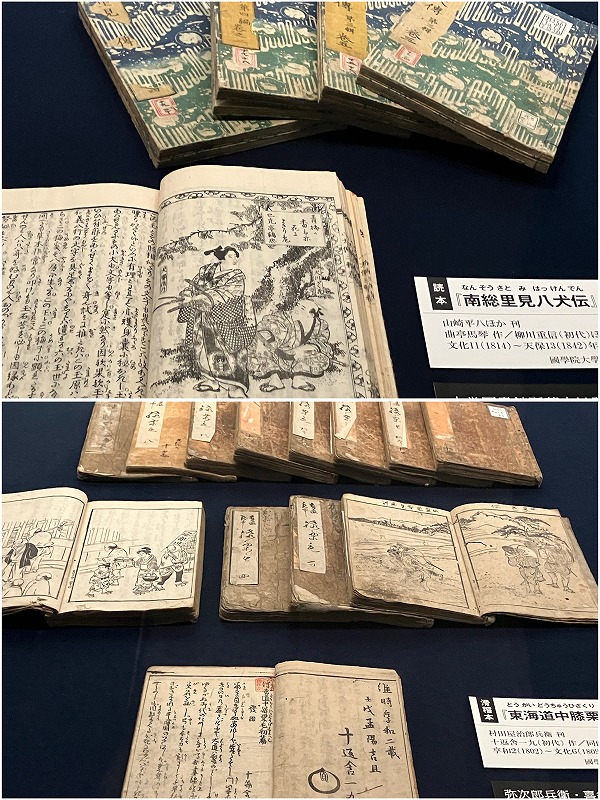

有名な南総里見八犬伝、これはところどころ読めますぞ。

東海道中膝栗毛。モンストじゃないよ。

大河ドラマに刺激され、そして今日ここで江戸時代にタイムスリップ。当たり前のことですが、みんな生きて生活してたのね。。。じーんときちゃった。祖父が明治生まれということを考えると、江戸時代はそれほど大昔ではないようにも思えます。

神道コーナーは写真不可です。

つぼやはにわ多数。

ドラクエの土偶戦士に似てる、じゃなくてこっちが本物か。

ミュージアムショップもあり書籍やトートバッグ、文房具などを販売しています。欲しいものがたくさん。

貴重な遺産をこのように残っていることにただただ感謝。しかもタダで一般公開してくれる國學院大學博物館、ありがとうございます。非常に充実した時間を過ごすことができました。このような遺産は後々まで残していかなければならない。あの国の侵略を許したら寺社仏閣は破壊され、このような史料は燃やされ日本語も奪われるでしょう。今の売国奴政権のままではチベットのようになってしまいます。7月の選挙へ行きましょう。

文化的な時間のあとは、「令和の百姓一揆」へ。

コメントを残す